消失的琥珀屋

前不久,我去了一趟俄罗斯飞地加里宁格勒(Калининград)。1945年之前,它属于德国,名叫柯尼斯堡(Königsber)。1945年,苏德两军激战柯尼斯堡,苏联红军将士战死十余万,最终夺取该城。战后,根据《波茨坦协定》,柯尼斯堡归了苏联,1946年易名加里宁格勒。苏联解体后,俄罗斯虽继承了它,但该城东部白俄罗斯和北部的立陶宛等国纷纷独立,加里宁格勒与俄罗斯广袤大陆不再接壤,遂成飞地。 我从加里宁格勒驱车向...

前不久,我去了一趟俄罗斯飞地加里宁格勒(Калининград)。1945年之前,它属于德国,名叫柯尼斯堡(Königsber)。1945年,苏德两军激战柯尼斯堡,苏联红军将士战死十余万,最终夺取该城。战后,根据《波茨坦协定》,柯尼斯堡归了苏联,1946年易名加里宁格勒。苏联解体后,俄罗斯虽继承了它,但该城东部白俄罗斯和北部的立陶宛等国纷纷独立,加里宁格勒与俄罗斯广袤大陆不再接壤,遂成飞地。 我从加里宁格勒驱车向...

著名哲人前去请教4世纪埃及隐士大安托尼,道:“阿爸,你何居于此,居于无读书之乐的荒漠?”隐士举手指指蓝天,烈日,群山,荒漠之沙和贫瘠的植被,说:“哲人,我的书,即被造万物之大自然,所以,只要我愿意,我即可从它们中读到上帝之事。” 我们的世界,是伟大上帝的启示录。即使人们凝神细看,绞尽脑汁,倾心观察或分析成瘾,你不得不惊叹其和谐、美丽与合理,从分子到星系,无所不在。于是,问...

著名哲人前去请教4世纪埃及隐士大安托尼,道:“阿爸,你何居于此,居于无读书之乐的荒漠?”隐士举手指指蓝天,烈日,群山,荒漠之沙和贫瘠的植被,说:“哲人,我的书,即被造万物之大自然,所以,只要我愿意,我即可从它们中读到上帝之事。” 我们的世界,是伟大上帝的启示录。即使人们凝神细看,绞尽脑汁,倾心观察或分析成瘾,你不得不惊叹其和谐、美丽与合理,从分子到星系,无所不在。于是,问...

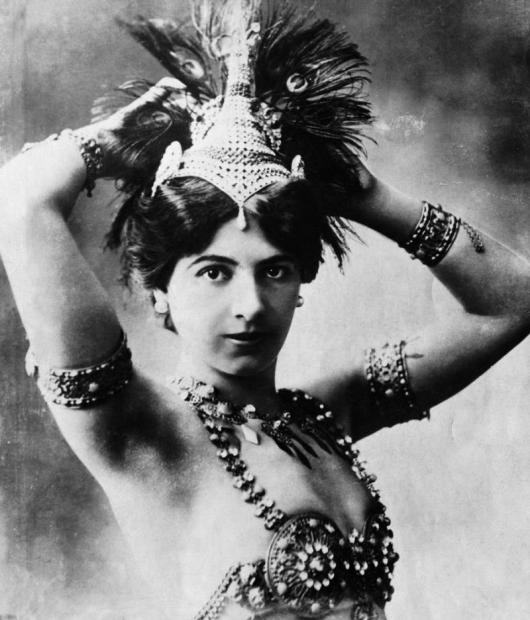

西方间谍史上,有位不平凡的女特工,叫玛塔•哈丽(Mata Hari,1876-1917),原名玛格丽特。她之所以不平凡,是因为她原本只是个沦落女子,却摇身一变,成为巴黎夜总会的大舞星,多少名流显贵,拜倒在她的石榴裙下,而她却尽情周旋于欧洲军政要人之间,最终成为间谍,遭遇逮捕和枪杀,写下间谍史上最凄美的一页。 玛格丽特1876年生于荷兰莱瓦顿市(Leeuwarden),在她家四个孩子中,排行老二,是家中唯一的女孩。她父亲...

西方间谍史上,有位不平凡的女特工,叫玛塔•哈丽(Mata Hari,1876-1917),原名玛格丽特。她之所以不平凡,是因为她原本只是个沦落女子,却摇身一变,成为巴黎夜总会的大舞星,多少名流显贵,拜倒在她的石榴裙下,而她却尽情周旋于欧洲军政要人之间,最终成为间谍,遭遇逮捕和枪杀,写下间谍史上最凄美的一页。 玛格丽特1876年生于荷兰莱瓦顿市(Leeuwarden),在她家四个孩子中,排行老二,是家中唯一的女孩。她父亲...

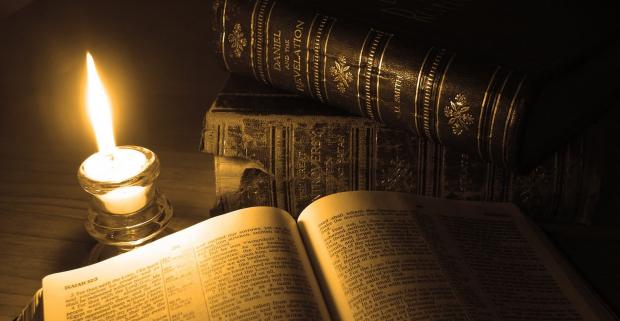

圣书乃得名《圣经》之书,其自希腊语翻译而来,即为“书”之意。此名得来,并非偶然。《圣经》极其特殊之意得以体现:此乃书中书,一部大写之书,生命之书,因为上帝本人,造物主和生命给予者,即透过此书与我们讲话。 《圣经》分为两个容量不均等的部分。第一部分或称大部头,为《旧约》,第二部是《新约》。 《旧约》,为主耶稣基督降临世界之前,人类的拯救史。《新约》,是与救世主降临有关的拯救史。 《旧约》诸书,...

圣书乃得名《圣经》之书,其自希腊语翻译而来,即为“书”之意。此名得来,并非偶然。《圣经》极其特殊之意得以体现:此乃书中书,一部大写之书,生命之书,因为上帝本人,造物主和生命给予者,即透过此书与我们讲话。 《圣经》分为两个容量不均等的部分。第一部分或称大部头,为《旧约》,第二部是《新约》。 《旧约》,为主耶稣基督降临世界之前,人类的拯救史。《新约》,是与救世主降临有关的拯救史。 《旧约》诸书,...

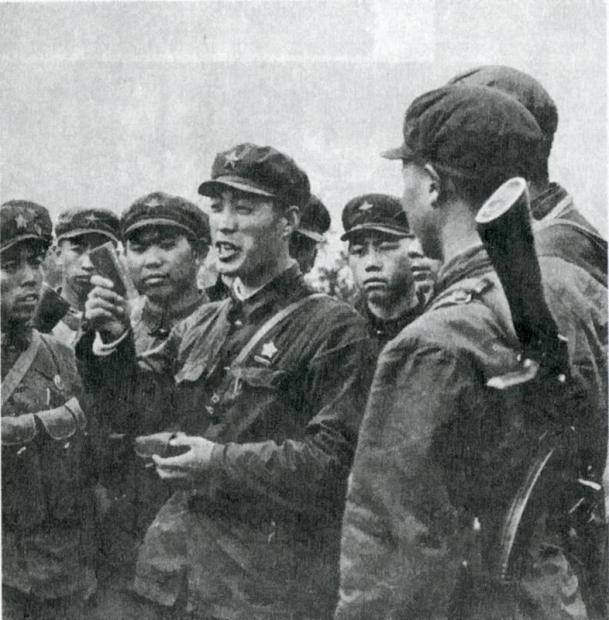

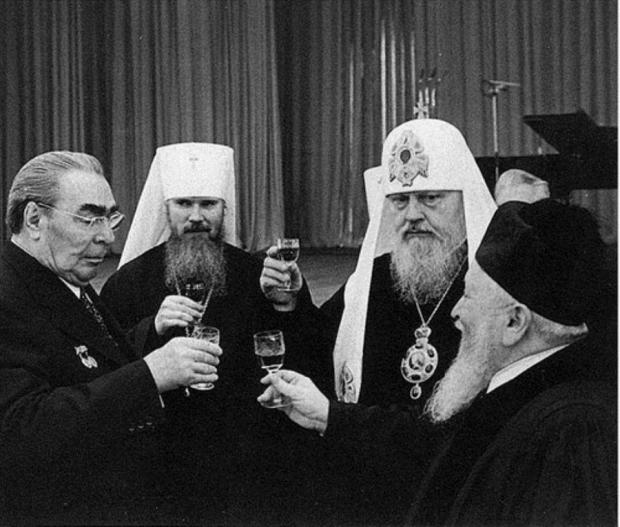

中苏意识形态之争,始于赫鲁晓夫上台,特别是1956年苏共召开20大以后,国际社会主义阵营发生剧烈动荡,此后,中苏逐渐关系恶化,直到1989年5月15日苏联最高苏维埃主席团主席、苏共中央委员会总书记戈尔巴乔夫应邀造访北京,16日,邓小平与戈尔巴乔夫宣布中苏两国关系实现正常化。邓小平在会见戈尔巴乔夫时曾说,结束过去,开辟未来。未来自不待言,而过去,却有太多鲜为人知的故事,中苏反特电影大战,就是其中一个,说来颇为有趣。...

中苏意识形态之争,始于赫鲁晓夫上台,特别是1956年苏共召开20大以后,国际社会主义阵营发生剧烈动荡,此后,中苏逐渐关系恶化,直到1989年5月15日苏联最高苏维埃主席团主席、苏共中央委员会总书记戈尔巴乔夫应邀造访北京,16日,邓小平与戈尔巴乔夫宣布中苏两国关系实现正常化。邓小平在会见戈尔巴乔夫时曾说,结束过去,开辟未来。未来自不待言,而过去,却有太多鲜为人知的故事,中苏反特电影大战,就是其中一个,说来颇为有趣。...

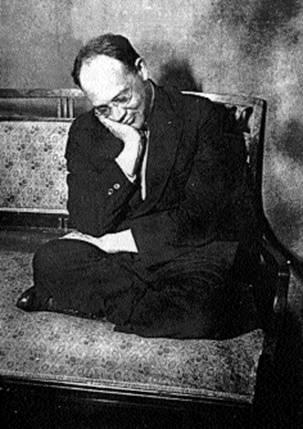

巴别尔与妻子比洛什科娃和女儿丽姬娅在一起风流神秘巴别尔(上篇) 巴别尔在法国一直住到一九二八年,十月的一天,他突然打点行装,声称要回莫斯科。原来,巴别尔自从有了女儿之后,家中开销吃紧,虽然流亡法国的苏俄作家欣赏巴别尔的作品,但这并不能改变巴别尔在巴黎靠卖文为生,收入微薄的境地。再者,巴别尔觉得,他若长期侨居国外,国内的读者会逐渐淡忘他。因此,巴别尔思前想后,觉得回国谋生比较可靠和稳...

思考中的巴别尔 我三十岁以前翻译巴别尔小说《骑兵军》的时候,还没有去过他出生、成长和死去的那些城市,如敖德萨、尼古拉耶夫、基辅以及莫斯科,所以,我不可能读懂他的书,译文亦幼稚可笑。二十年后,我旅俄归来,巴别尔的形象才逐渐在我笔下变得清晰和明朗,他本人和他笔下的人物形象,才逐渐丰满和鲜活,栩栩如生地朝我走来。 巴别尔(Исаак Бабель)一八九四年生于南俄港口城市的敖德萨(今属乌克兰),而...

思考中的巴别尔 我三十岁以前翻译巴别尔小说《骑兵军》的时候,还没有去过他出生、成长和死去的那些城市,如敖德萨、尼古拉耶夫、基辅以及莫斯科,所以,我不可能读懂他的书,译文亦幼稚可笑。二十年后,我旅俄归来,巴别尔的形象才逐渐在我笔下变得清晰和明朗,他本人和他笔下的人物形象,才逐渐丰满和鲜活,栩栩如生地朝我走来。 巴别尔(Исаак Бабель)一八九四年生于南俄港口城市的敖德萨(今属乌克兰),而...

孤寂的海滩

平壤的早晨

海岸的电网

上一个国庆节

机场军事化管理

青年人加紧学习英语

村景

清晨的街头

爱国就是爱领袖

驻地附近的女交警

裂变

海岸防线

背石头的民工

村景

平壤

公交不轻松

农村人的出行

生活军事化管理

母子

还是村景

生计

市政工人

小城一景

图书馆

孩子们的誓言

插秧

...

朝鲜反制裁标志

三军之威

女兵是生力军

从军才是美女

视察

视察之二

视察之三

视察之四

交流

机枪手

声讨

崇拜

新兵

女射手

男射手

准备打仗

女兵方阵

女水兵方阵

还是女兵方阵

苏联女兵范儿

回眸一笑

战斗誓言

军中的胖妞-600工分

战功卓著

从娃娃抓起

街头

楷模

文工团

...

蓦然回首

交通警

红歌红舞

女工

射击运动员

假日街头

悲伤

运动员

眠

琴女

顶

地铁

列车员

花

卖花女

女店员

街道工作人员

读书女

电脑

村妇

加油站

母与子

秋读

姊妹

早霞

解说员

...

金日成广场:金家一统天下

准备打仗是全体国民的共识

在公共场合朝鲜人严肃有余

永远的警惕性见诸于眼神

从小耳闻的千里马精神

广场上的革命战争史群雕

街心花园里也有读书的少女

喷泉旁也有谈情的爱侣

街头也有观风景的王老五

都市建设者小憩中

环卫女工忙碌着

难得看到朝鲜人的轻松状态

店外的地摊:叫卖的竟然是人民军军帽

朝鲜八景之一的妙香山

平...

今天,1987年诺贝尔文学奖获得者,俄裔美国诗人约瑟夫·布罗茨基(1940年-1996年)的名字已经享誉天下,他各种版本的诗歌中译文和相关回忆诗人的著作,可谓卷轶浩繁。尽管苏联在1987年第12期《新世界》杂志选登了《乌兰尼亚》、《一种语言》和《一个美丽时代的终结》等三部诗集中的部分诗歌,但是,这些诗歌当时能否在中国翻译发表,却有争议,一来,中国苏联文学界向来看苏联脸色行事,二来,布罗茨基移居美国,后获得诺贝尔文...

今天,1987年诺贝尔文学奖获得者,俄裔美国诗人约瑟夫·布罗茨基(1940年-1996年)的名字已经享誉天下,他各种版本的诗歌中译文和相关回忆诗人的著作,可谓卷轶浩繁。尽管苏联在1987年第12期《新世界》杂志选登了《乌兰尼亚》、《一种语言》和《一个美丽时代的终结》等三部诗集中的部分诗歌,但是,这些诗歌当时能否在中国翻译发表,却有争议,一来,中国苏联文学界向来看苏联脸色行事,二来,布罗茨基移居美国,后获得诺贝尔文...

复活节后第一个礼拜日,按教规称之为多马周,或叫使徒多马。那日,教堂诵读福音书之复活的救世主出现在圣使徒面前。此刻其中,并无多马。众使徒告诉他发生的事,多马说:“我非看见他手上之钉痕、用指头探入那钉痕、又用手探入他的肋旁、我总不信。”(约翰福音,20:25) 一句人们常挂在嘴边之“我总不信”,使我们与复活之事相隔。有人敞开心扉和满怀喜乐地信了复活之事,另一些人却说:“我不信。我觉识不到此事,这与我生...

复活节后第一个礼拜日,按教规称之为多马周,或叫使徒多马。那日,教堂诵读福音书之复活的救世主出现在圣使徒面前。此刻其中,并无多马。众使徒告诉他发生的事,多马说:“我非看见他手上之钉痕、用指头探入那钉痕、又用手探入他的肋旁、我总不信。”(约翰福音,20:25) 一句人们常挂在嘴边之“我总不信”,使我们与复活之事相隔。有人敞开心扉和满怀喜乐地信了复活之事,另一些人却说:“我不信。我觉识不到此事,这与我生...